9 Minuten

Spekulationen

Was ist spekulative Klangsynthese? Um dieses Konzept zu verstehen, sollten wir zunächst den Begriff "spekulativ" untersuchen.

Der Begriff "Spekulation" hat im Allgemeinen eine negative Konnotation. Er wird oft als unbegründete Vermutung oder Theorie verstanden, die sich von der praktischen Erfahrung löst. Unser Ansatz geht jedoch von einem anderen Verständnis des Begriffs aus.

Unsere Interpretation stützt sich auf die positivere Konzeption der Spekulation des Philosophen und Physikers Alfred N. Whitehead. Whitehead beschreibt sie als einen dreiteiligen Prozess:

"Sie beginnt auf dem Boden der partikularen Beobachtung; sie macht einen Flug in der dünnen Luft der phantasievollen Verallgemeinerung; und sie landet wieder für eine erneute Beobachtung, die durch rationale Interpretation scharfsinnig gemacht wird." (Whitehead, 2010, S. 5).

Diese anschauliche physikalische Metapher stellt die Spekulation als eine Methode dar, um aktuelle Situationen durch Vorstellungskraft zu überwinden. Im Gegensatz zu traditionellen wissenschaftlichen Methoden, die sich auf Induktion oder Deduktion stützen, bietet Whiteheads Spekulation einen dynamischen Ansatz zur Wissenserweiterung – eine Methode, die sorgfältige Beobachtung mit imaginativen Sprüngen verbindet.

Aus dieser Perspektive wird die spekulative Klangsynthese zu einer künstlerischen Praxis, die versucht, konventionelle Ansätze der Klangerzeugung und -komposition zu überwinden. In Umformulierung von Whiteheads dreiteiligem Prozess wird sie zu einer Praxis, in der die technologischen Faktoren, die die Klangsynthese bedingen, untersucht, dann neu erdacht oder sogar unterlaufen und schließlich in Rohmaterial für neue ästhetische Artefakte umgewandelt werden.

Das Projekt

Speculative Sound Synthesis ist ein laufendes künstlerisches Forschungsprojekt, das 2022 am Institut für Elektronische Musik und Akustik (IEM) der Kunstuniversität Graz gestartet wurde. Das Projekt zielt darauf ab, die Bereiche Computermusik, elektronische Musik und Klangkunst voranzutreiben – Praktiken, bei denen die Entwicklung, Implementierung und Komposition von Klangsyntheseverfahren (sowohl analog als auch digital) eine zentrale ästhetische und künstlerische Rolle spielen.

Im Kern untersucht das Projekt das komplexe Wechselspiel zwischen künstlerischer Praxis und Technologie. In der Vergangenheit haben technologische Fortschritte in der elektronischen Musik und der Computermusik den Komponisten neue kreative Möglichkeiten eröffnet und gleichzeitig bestimmte Einschränkungen und Gewohnheiten eingeführt. Die der Technologie innewohnenden Standardisierungs-, Modularisierungs- und Kontrollmechanismen haben die künstlerische Praxis maßgeblich geprägt – und manchmal auch eingeschränkt.

Indem es die Beziehung zwischen technologischer und künstlerischer Praxis in Frage stellt, die oft als unidirektionale, passive Verbindung erscheint, zielt das Projekt darauf ab, die scheinbar unhinterfragten (und oft ungesehenen) Grenzen und Standards neu zu verhandeln.

Obwohl das Projekt theoretische Überlegungen einbezieht, ist es in erster Linie praxisorientiert und geht über theoretische oder textliche Aussagen hinaus. Wir betrachten die Schaffung ästhetischer Artefakte als eine wesentliche Komponente, die die weitere Reflexion ergänzt, vorantreibt oder als Grundlage für sie dient. Wir sind besonders daran interessiert, wie sich spekulatives Denken in der künstlerischen Praxis manifestiert und in ästhetischen Artefakten materialisiert – Werke, die ihrerseits spekulatives Denken beim Publikum auslösen sollen.

Dieser spekulative Ansatz stützt sich auf eine reiche historische Tradition. Experimentelle Komponisten wie Alvin Lucier, John Cage und Iannis Xenakis haben sich alle mit dem beschäftigt, was man rückblickend als spekulative Praktiken bezeichnen könnte, jeder auf seine eigene Weise. Während wir diese Präzedenzfälle anerkennen, versuchen wir, diese Ansätze für zeitgenössische Kontexte zu erweitern und neu zu interpretieren, wobei wir ein offenes und sich entwickelndes Verständnis davon bewahren, wie Spekulation konzipiert und aufgeführt werden kann.

In diesem Geist der Offenheit laden wir Künstler ein, ihre Praktiken durch spekulative Ansätze zu teilen und zu erweitern. Das Projekt dient als Rahmen, der Raum für Künstler bietet, die eine grundsätzlich experimentelle und fragende Haltung teilen.

Zusätzlich zu den künstlerischen Forschungsarbeiten des Kernteams des Projekts bieten wir Auftragsarbeiten für künstlerische Forschungsarbeiten an, von denen einige bereits auf der Website des Projekts verfügbar sind. Wir bieten auch anderen Künstlern und Forschern die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen, z. B. im Rahmen von Workshops oder während des internationalen Symposiums, das vom 26. bis 28. September 2024 stattgefunden hat. Im Einklang mit unserer Verpflichtung zur Offenheit ist die vollständige Videodokumentation dieser Veranstaltung zusammen mit der schriftlichen Dokumentation aller teilnehmenden Autoren auf der Website "Speculative Sound Synthesis Symposium" öffentlich zugänglich.

Adam Pulz Melbye – Kin: Spekulative Evolutionäre Algorithmen

Kin, eine in Auftrag gegebene Klanginstallation des Musikers und Klangkünstlers Adam Pulz Melbye, ist ein Beispiel für spekulative Klangsynthese in der Praxis.

Die Arbeit geht vom Konzept der Impulsantwort aus, einem technischen Hilfsmittel, das es im Idealfall ermöglicht, ein System zu messen und zu modellieren: In der Tontechnik beispielsweise werden Impulsantworten üblicherweise zur Quantifizierung und Modellierung der Akustik eines Raums oder sogar eines Instruments verwendet. Die Technik beruht auf der Annahme, dass sich das gemessene System zeitlich nicht verändert und dass es klar von seiner Umgebung getrennt werden kann. In den meisten Fällen ist diese Annahme eine ausreichend gute Annäherung. In Wirklichkeit ist jedoch jeder Raum in ständiger Entwicklung begriffen, und seine Impulsantwort ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und sogar in Abhängigkeit von den Personen, den Zuhörern, die ihn bewohnen.

Im Gegensatz zu dieser abstrakten und rein technologischen Idee behandelt Adam Pulz Melbye in Kin die Impulsantworten als biologische Materie, eine Art DNA eines Raumes, ein Genom, das sich durch Interaktion ständig weiterentwickelt. Und um diese Evolution zu realisieren, setzt Kin so genannte evolutionäre Algorithmen ein, d.h. Rechenprozesse, die seit den späten 1980er Jahren im Rahmen der "Artificial Life"-Studien untersucht und entwickelt wurden.

Bei der Untersuchung dieser Algorithmen, ihrer Umsetzung, aber auch ihres historischen und sozialen Kontexts deckt Adam Pulz Melby die ihnen innewohnenden Annahmen auf: ein traditionelles binäres Verständnis von Fortpflanzung, das nicht nur die Materialität und Kontingenz der sexuellen Fortpflanzung vernachlässigt, sondern auch die Möglichkeit komplexerer Strukturen von Elternschaft, sozialer Bindung und Verwandtschaft.

In Kin verwendet Adam Pulz Melby einen feministischen und queeren theoretischen Rahmen, um eine spekulative Alternative zu den Standard-Evolutionsprozessen zu entwickeln und diese zu untergraben. Prozesse, die die Evolution von Impulsantworten vorantreiben und die über die traditionellen binären Elternstrukturen hinausgehen: zum Beispiel die Ermöglichung der Drei-Eltern-Reproduktion und des horizontalen Gentransfers zwischen Klangobjekten. Mit ihrem spekulativen Ansatz stellt die Arbeit normative Annahmen über technologische und biologische Systeme in Frage. Adam Pultz Melbye entwirft ein experimentelles Modell, das die Verbindung zwischen mathematischen, technischen, künstlerischen und kulturellen Dimensionen von evolutionären Algorithmen neu überdenkt.

Darüber hinaus ist die Installation so aufgebaut, dass sie sich in Interaktion mit ihrer akustischen Umgebung entwickelt, indem sie kontinuierlich neue Klänge in die Algorithmen einbezieht, die ihre Entwicklung vorantreiben, und es den Impulsantworten ermöglicht, mit der Raumakustik und dem Publikum zu interagieren. Die Installation stellt somit eine dynamische Beziehung zwischen Computerprozessen und dem physischen Raum her und schafft ein komplexes Ökosystem von Klangbeziehungen, das die Grenzen zwischen digitalen und akustischen Bereichen verwischt.

Kin ist ein Paradebeispiel für die Aufgabe des Projekts Speculative Sound Synthesis, alternative Ansätze für Computermusik durch Spekulation zu erforschen. Das Werk verbindet technische Innovation mit kritischer Theorie und künstlerischer Praxis und zeigt beispielhaft, wie Spekulation als Methodik zur Entdeckung neuer ästhetischer Möglichkeiten dienen kann.

Das Werk wurde beim Speculative Sound Synthesis Symposium im September 2024 uraufgeführt, wo es mit anderen Installationen und der akustischen Umgebung des MUMUTH an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz zusammenarbeitete..

Altraconsonanza

altraconsonanza ist ein live-elektronisches Improvisationsduo, bestehend aus den Klangkünstlern und Forschern Martin Rumori und David Pirrò. Der Name ist eine Hommage an die italienischen Pioniere, die in den 1960er Jahren das Kollektiv "Nuova Consonanza" bildeten. Die 1964 vom Komponisten Franco Evangelisti gegründete "Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza" bestand aus einer wechselnden Gruppe von Komponisten und Musikern, darunter Egisto Macchi und Ennio Morricone. Die Gruppe widmete sich der Entwicklung und Erforschung experimenteller musikalischer Praktiken, bei denen die Grenzen zwischen Komposition und Instrumentalmusik verschwammen. "Nuova Consonanza" entwickelte einen Ansatz, bei dem die Improvisation als gerichteter, fokussierter und eingeschränkter Prozess diente, mit dem Ziel, neue kompositorische Formen für Aufnahmen und Live-Performances zu entwickeln.

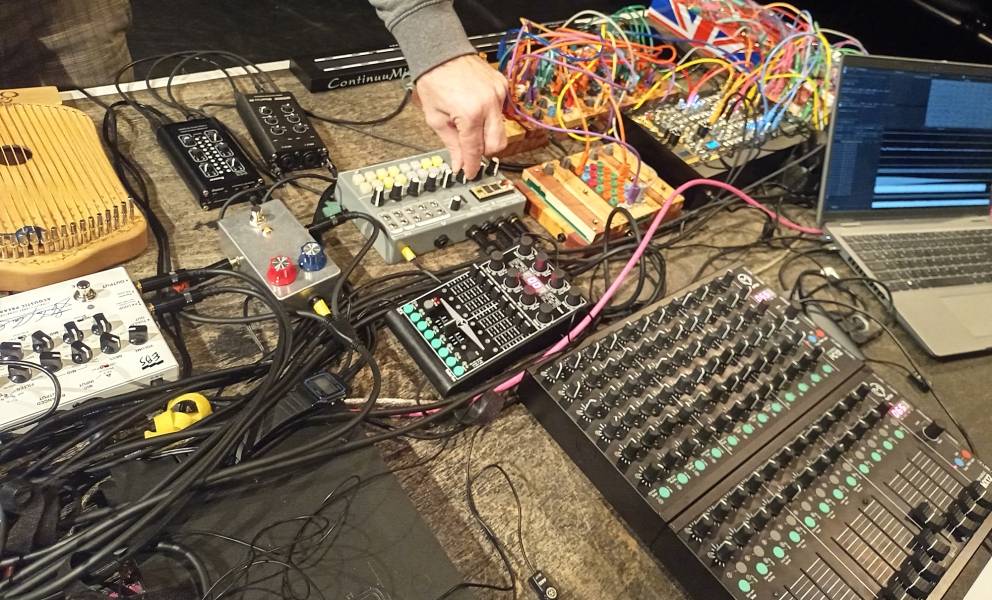

In ähnlicher Weise inszeniert altraconsonanza experimentelle Arrangements, die verschiedene Methoden der Klangerzeugung und -kontrolle kombinieren. In diesen Arrangements werden generative Algorithmen, analoge chaotische Schaltkreise und Feldaufnahmen sowie verschiedene Schnittstellen und Aufführungstechniken einander gegenübergestellt. Diese disparaten musikalischen und technologischen Elemente verkörpern unterschiedliche Klangästhetiken und Ideale des Instrumentalspiels, während die Arten des Hörens, die sie ermöglichen, deutlich variieren und manchmal kontrastieren. altraconsonanza bringt diese Elemente zusammen und verwebt sie zu einem komplizierten Netzwerk von Interaktionen.

Entscheidend ist, dass diese Verbindungen sowohl konzeptionell als auch physisch sind: Musikalische Signale fließen zwischen allen Elementen, beeinflussen und überlagern sich gegenseitig. Innerhalb dieses Netzwerks ist es nahezu unmöglich zu identifizieren, welches Element für bestimmte Klänge verantwortlich ist oder welcher Akteur eine bestimmte Klangbewegung initiiert. altraconsonanza setzt menschliche und technologische Akteure zu einem unüberschaubaren Feld zusammen – einem Feld, das sich jeder Kontrolle, Vereinfachung, Annäherung oder Reduzierung entzieht. Um in diesem chaotischen und kontingenten Feld von Möglichkeiten zu agieren, muss man es mit den eigenen Sinnen und der eigenen Sensibilität navigieren.

Das Duo verfolgt eine "spekulative" live-elektronische Praxis, die tief in singulären Momenten und spezifischen Begegnungen zwischen Agenturen verwurzelt ist und gleichzeitig Tendenzen zur Verallgemeinerung widersteht. Ihr Ansatz ist eine performative Spekulation in Echtzeit: Auf der Grundlage ihrer ästhetischen Erfahrung können die Musiker in jedem Moment entscheiden, wie sie den sich entwickelnden Klang gestalten und seine Entwicklung in verschiedene Richtungen lenken, während sie unrealisierte Möglichkeiten erkunden.

Im Gegensatz zu "Nuova Consonanza", das die Improvisation als Mittel zur Entwicklung und Etablierung neuer kompositorischer Formen nutzte, schafft altraconsonanza Arrangements, die sich bewusst festen Formen oder Rollen widersetzen. Das Duo versucht ausdrücklich, Bedingungen zu schaffen, die Kontrolle und Entschlossenheit außer Kraft setzen, während es das Zuhören und die Erfahrung in den Mittelpunkt seiner Performance stellt.

Schlussfolgerungen

Was wir brauchen, ist ein Computer, der uns nicht die Arbeit abnimmt, sondern die Arbeit vergrößert, die wir tun müssen. (John Cage, 1966 in Are We an Audience for Computer Art?)

Spekulative Klangsynthese ist eine künstlerische und forschende Praxis, die experimentell und kritisch ist und etablierte Normen in Frage stellt. Anstatt nach Lösungen für vorgegebene Probleme zu suchen, nimmt sie eine grundlegend hinterfragende Haltung ein. Die spekulative Klangsynthese akzeptiert Normen oder Technologien nicht als gegeben, sondern versucht stattdessen, ihre versteckten Vorurteile und Annahmen aufzudecken und sie zu relativieren, zu ersetzen oder sogar zu unterlaufen.

Als künstlerisches Forschungsprojekt zielt Speculative Sound Synthesis darauf ab, mehr Fragen als Antworten zu generieren und offene und vielfältige Interpretationen zu fördern. Durch diesen Ansatz hoffen wir, Räume für die künstlerische Praxis zu schaffen, die sonst vielleicht unerforscht bleiben.

Danksagungen

Das Projekt "Spekulative Klangsynthese" wird vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) im Rahmen des Programms "Kunstbasierte Forschung" (PEEK AR 713-G) gefördert. Das Projekt ist am Institut für Elektronische Musik und Akustik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz angesiedelt.

Das Team des Projekts besteht aus Leonie Strecker und David Pirrò. Luc Döbereiner und Ji Youn Kang waren von November 2022 bis Oktober 2024 Teil des Teams. Das Projekt läuft von November 2022 bis Oktober 2026.

David Pirrò

David Pirrò ist ein in Graz, Österreich, ansässiger Klangkünstler und Forscher. Er schloss sein Masterstudium in theoretischer Physik an der Universität Triest ab, gefolgt von einem Masterstudium an der Fakultät für Musik und Neue Technologien am Konservatorium „G. Tartini“ in Triest im Jahr 2007. Seitdem ist er Dozent und Forscher am Institut für Elektronische Musik und Akustik (IEM).

Pirròs Portfolio umfasst interaktive Kompositionen, Klanginstallationen sowie audiovisuelle und elektroakustische Stücke. Seine Forschungsbeiträge erstrecken sich über verschiedene Bereiche, darunter Sonifikation, Klangverräumlichung und Interaktionsdesign. Später promovierte er mit Auszeichnung in Computermusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG) und ist derzeit als leitender Wissenschaftler am IEM tätig.

Aufgrund seines Hintergrunds in Computerphysik und Computermusik konzentriert sich Pirròs künstlerische Praxis auf die Erfahrung, Komposition und Simulation dynamischer Systeme. Seine Arbeit stellt eine Konvergenz technologisch-wissenschaftlicher und ästhetischer Perspektiven bei der Schaffung künstlerischer Artefakte dar. Als leitender Forscher des FWF-PEEK-Projekts ALMAT hat er die Schnittstelle zwischen Klangkunstpraxis und algorithmischen Prozessen erforscht. Derzeit leitet er das künstlerische Forschungsprojekt „Speculative Sound Synthesis“ des FWF.

Artikelthemen

Artikelübersetzungen erfolgen maschinell und redigiert.

David Pirrò

David Pirrò